寒いとき犬はどうする?

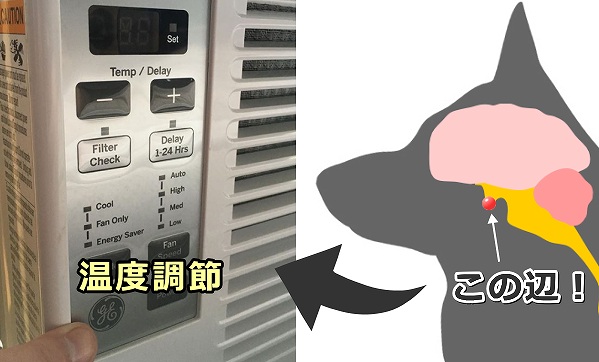

犬は人間と同じく恒温(こうおん)動物ですので、体温を一定に保ちながら生きていかなければなりません。犬の体温を調節しているのは、脳の中の体温調節中枢(前視床下部-視索前野)と呼ばれる部分です。ここはちょうどエアコンの調整パネルに相当します。

体温のセットポイント(平熱)

体温調節中枢には「セットポイント」(平熱)と呼ばれる温度が生まれつきあり、人間の場合は36.5~37.5℃、犬の場合はそれよりもやや高く37.5~39.2℃くらいに設定されています。

体温がセットポイントから1℃でも低くなると体温調整システムのスイッチが入り、さまざまなメカニズムを通して平熱にまで戻そうとします。ちょうどエアコンが室温の変化を感知しての自動的についたり消えたりするようなものです。

体温がセットポイントから1℃でも低くなると体温調整システムのスイッチが入り、さまざまなメカニズムを通して平熱にまで戻そうとします。ちょうどエアコンが室温の変化を感知しての自動的についたり消えたりするようなものです。

体温がセットポイントから1℃でも低くなると体温調整システムのスイッチが入り、さまざまなメカニズムを通して平熱にまで戻そうとします。ちょうどエアコンが室温の変化を感知しての自動的についたり消えたりするようなものです。

体温がセットポイントから1℃でも低くなると体温調整システムのスイッチが入り、さまざまなメカニズムを通して平熱にまで戻そうとします。ちょうどエアコンが室温の変化を感知しての自動的についたり消えたりするようなものです。

寒いときの保温と産熱

犬の体温が下がると、体の中を巡っている血液が冷やされた状態で脳に送られます。血液が脳内の体温調整中枢に到着すると、そこにある温度センサーが「寒い!」と感じ、全身の血管やホルモンを調節する内分泌器官に指令を出して冷たくなった血液を温めようとします。これが体温を逃がさないようにするための「保温」と、体温を上げるための「産熱」です。

冬の保温・産熱と低体温症

犬の体にはさまざまな保温・産熱システムが備わっており、体温がセットポイントから低くなりすぎないように調整しています。しかしその能力にも限界があり、体温が35℃を下回ってしまうと脳や内臓がダメージを受け、危機的な状態に陥ります。これが低体温症です。低体温症は時として死につながるため、特に気温が低下する冬はなんとしても体温を上げなければなりません。では具体的に犬はどのような方法で保温や産熱を行い、低体温症の危機をかわしているのでしょうか?具体的に見ていきましょう。

体温を保つ4つの方法

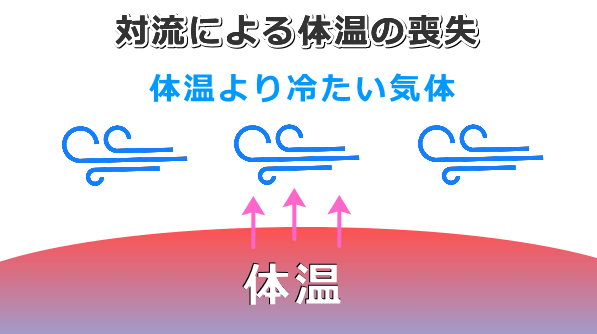

「犬の体温調整・暑いとき」で解説したとおり、犬が体温を下げる時は「伝導」「対流」「放射」「気化」という4つの方法で余分な熱を外界に逃がしていました。犬が体温を保とうとするときは、ちょうどこれとは逆のやり方で体温が外に逃げないように囲い込みます。飼い主は犬が低体温症に陥らないよう、体温の喪失パターンを理解し、犬がなるべく保温しやすいような生活環境を整えてあげなければなりません。

伝導と体温の維持

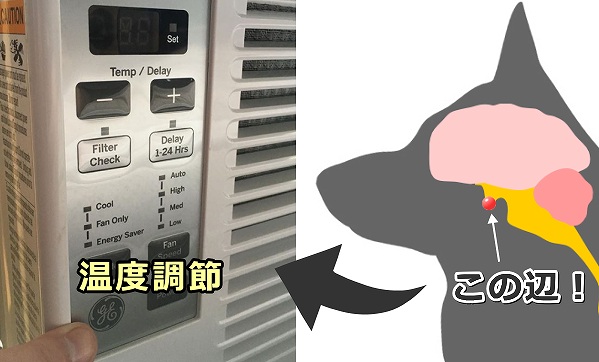

伝導とは体の表面がそれよりも温度が低い液体や固体と接することで熱の移動が起こることです。寒い環境においては皮膚が体温よりも冷たい液体や固体に触れないようにします。例えば冷たい地面を避け、地面から数cm浮いた犬小屋に移動するとか、毛布や藁(わら)が敷いてある床面に移動するなどです。

伝導とは体の表面がそれよりも温度が低い液体や固体と接することで熱の移動が起こることです。寒い環境においては皮膚が体温よりも冷たい液体や固体に触れないようにします。例えば冷たい地面を避け、地面から数cm浮いた犬小屋に移動するとか、毛布や藁(わら)が敷いてある床面に移動するなどです。

対流と体温の維持

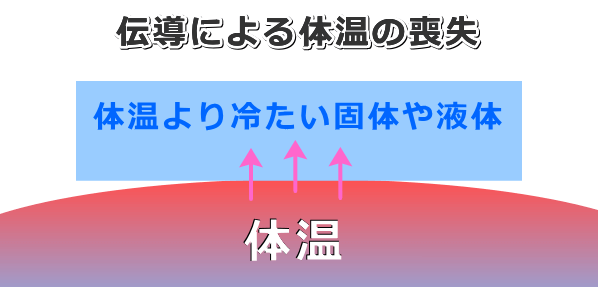

対流とは体の表面がそれよりも温度が低い気体と接することで熱の移動が起こることです。寒い環境においては皮膚が体温よりも冷たい気体に触れないようにします。例えば寒風吹き荒ぶ屋外環境を避け、犬小屋や巣穴に潜り込むなどです。

対流とは体の表面がそれよりも温度が低い気体と接することで熱の移動が起こることです。寒い環境においては皮膚が体温よりも冷たい気体に触れないようにします。例えば寒風吹き荒ぶ屋外環境を避け、犬小屋や巣穴に潜り込むなどです。

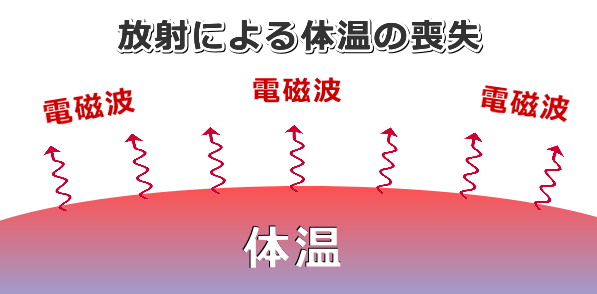

放射と体温の維持

放射とは熱を電磁波として環境中に放出することです。熱輻射(ねつふくしゃ)とも呼ばれます。寒い環境においては皮膚の表面から電磁波として体外に放出される熱がなるべく少なくなるようにします。例えば、冬を迎える前に被毛の量を増やして首やおなかなど太い血管が通っている場所を覆い隠してしまうとか、丸くなって体表面積を小さくするなどです。また皮下脂肪を増やしたり、体温が近いきょうだい犬と団子になって眠るのも、放射熱を最小限に留めるための工夫と言えます。

放射とは熱を電磁波として環境中に放出することです。熱輻射(ねつふくしゃ)とも呼ばれます。寒い環境においては皮膚の表面から電磁波として体外に放出される熱がなるべく少なくなるようにします。例えば、冬を迎える前に被毛の量を増やして首やおなかなど太い血管が通っている場所を覆い隠してしまうとか、丸くなって体表面積を小さくするなどです。また皮下脂肪を増やしたり、体温が近いきょうだい犬と団子になって眠るのも、放射熱を最小限に留めるための工夫と言えます。

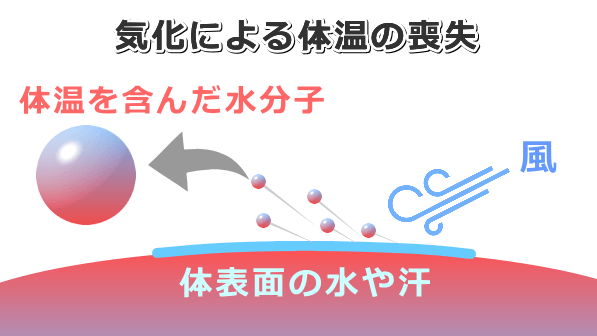

気化と体温の維持

気化とは体の表面から液体(水・アルコール)が蒸発するときの気化熱で体温を逃がすことです。寒い環境においては体液が失われることによる気化熱を最小限に抑えようとします。例えば口を閉じて鼻呼吸に切り替え、外側鼻腺からの分泌量をゼロにするなどです。

気化とは体の表面から液体(水・アルコール)が蒸発するときの気化熱で体温を逃がすことです。寒い環境においては体液が失われることによる気化熱を最小限に抑えようとします。例えば口を閉じて鼻呼吸に切り替え、外側鼻腺からの分泌量をゼロにするなどです。

体温を上げる産熱

保温によってできるのは体温がそれ以上失われないように予防することです。しかし外の環境があまりにも寒く、いくら頑張って保温しても体温がどんどん奪われてしまうという状況があります。例えば以下は2018年1月、異常な寒波により気温が氷点下56℃にまで下がってしまったカザフスタンの様子です。残念なことに救助が間に合わず、犬が雪の中に立ったまま凍りついてしまいました。

どう頑張っても保温が間に合いそうにない場合は、体が凍りついてしまわないよう体内で積極的に熱を作り出し、体温を一定に保たなければなりません。では具体的にどのような方法があるのでしょうか?

どう頑張っても保温が間に合いそうにない場合は、体が凍りついてしまわないよう体内で積極的に熱を作り出し、体温を一定に保たなければなりません。では具体的にどのような方法があるのでしょうか?

どう頑張っても保温が間に合いそうにない場合は、体が凍りついてしまわないよう体内で積極的に熱を作り出し、体温を一定に保たなければなりません。では具体的にどのような方法があるのでしょうか?

どう頑張っても保温が間に合いそうにない場合は、体が凍りついてしまわないよう体内で積極的に熱を作り出し、体温を一定に保たなければなりません。では具体的にどのような方法があるのでしょうか?

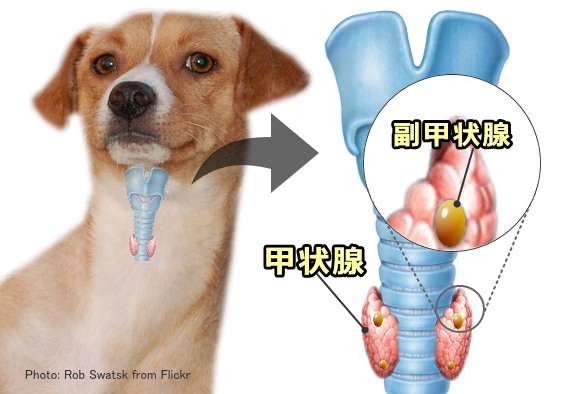

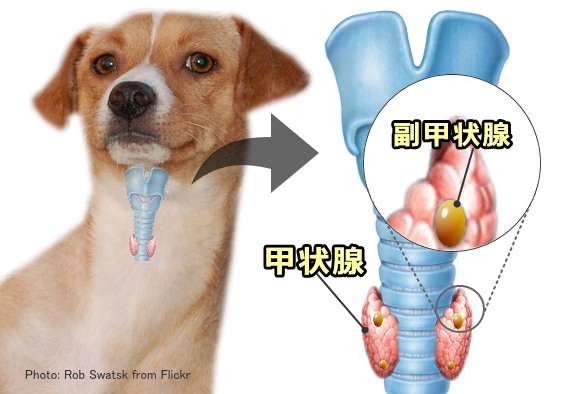

甲状腺機能の増加

犬ののど元には甲状腺と呼ばれる内分泌器官があり、そこから分泌されるチロキシンと呼ばれるホルモンが体内における代謝をコントロールしています。 冬になるとチロキシンの分泌量が増え、体内における代謝レベルが上昇し、体温を維持しようとします。外で飼われている犬の食事量が、冬になると60~70%も増加する理由は、基礎代謝の上昇に合わせて大量のカロリーを消費する必要があるからです。

冬になるとチロキシンの分泌量が増え、体内における代謝レベルが上昇し、体温を維持しようとします。外で飼われている犬の食事量が、冬になると60~70%も増加する理由は、基礎代謝の上昇に合わせて大量のカロリーを消費する必要があるからです。

冬になるとチロキシンの分泌量が増え、体内における代謝レベルが上昇し、体温を維持しようとします。外で飼われている犬の食事量が、冬になると60~70%も増加する理由は、基礎代謝の上昇に合わせて大量のカロリーを消費する必要があるからです。

冬になるとチロキシンの分泌量が増え、体内における代謝レベルが上昇し、体温を維持しようとします。外で飼われている犬の食事量が、冬になると60~70%も増加する理由は、基礎代謝の上昇に合わせて大量のカロリーを消費する必要があるからです。

自発的な運動

シバリング

自発的な運動には「動き回ろう!」という意志が必要ですが、そういう意志がなくても自動的に発生する運動があります。これが(shivering, 震え)です。人間で言うと「寒くてあごや手足が勝手にガクガク震える」状況をイメージすればわかりやすいでしょう。

こうした観察結果から、骨格筋が自発的に行うシバリングが体温の上昇に深く関わっていることがお分かりいただけるでしょう。

犬のシバリング

室温19℃(湿度30~75%)という寒い環境内で低体温におちいった犬を対象として行われた観察では、シバリングなしの状態で2時間暖かい空気を吸引させたところ、直腸温の上昇が0.26~0.39℃/時、食道温の上昇が0.44~1.11℃/時だったと言います。一方、シバリングありの状態で同様の復温を行ったところ、直腸温の上昇が2.26~2.33℃/時、食道温の上昇が1.96~2.38℃/時と大幅な増加を見せたとのこと(Liu JY, 2009)。こうした観察結果から、骨格筋が自発的に行うシバリングが体温の上昇に深く関わっていることがお分かりいただけるでしょう。

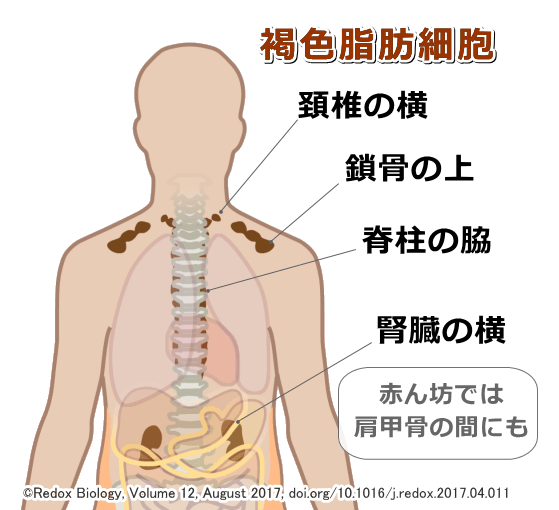

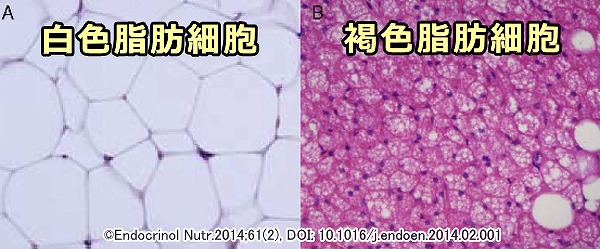

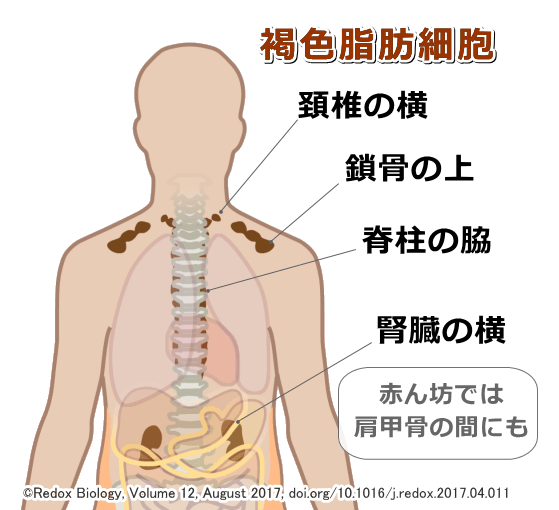

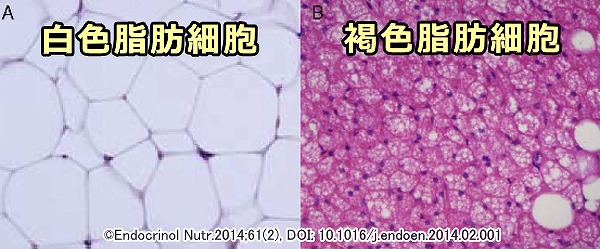

褐色脂肪細胞?

褐色脂肪細胞とは冬眠動物が体の中に持っている脂肪細胞の一種です。鉄分や血管が多く含まれており、肉眼では褐色に見えることからこう呼ばれています。主な役割は細胞内に含まれるミトコンドリアで熱を生み出し、冬眠している間に動物が凍えてしまわないようにすることです。ちょうど体の中に小さな電気あんかが埋め込まれてる状態をイメージすれば分かりやすいでしょう。

この褐色脂肪細胞は冬眠動物のみならず、犬、猫、ヒツジ、ウシ、人間の新生子でも確認されています。逆の言い方をすれば、大人や成犬になると消えてしまうということです。ところが成犬を対象とした調査により、褐色脂肪細胞は跡形もなく消えてしまうのではなくただ単に休眠状態にあるだけで、特殊な薬によって再活性化させることができるという可能性が示されました。

この褐色脂肪細胞は冬眠動物のみならず、犬、猫、ヒツジ、ウシ、人間の新生子でも確認されています。逆の言い方をすれば、大人や成犬になると消えてしまうということです。ところが成犬を対象とした調査により、褐色脂肪細胞は跡形もなく消えてしまうのではなくただ単に休眠状態にあるだけで、特殊な薬によって再活性化させることができるという可能性が示されました。

調査を行ったのはフランスにある分子内分泌研究センターのチーム。13.0~16.8kgのビーグルを4頭ずつ 2つのグループに分け、褐色脂肪細胞を活性化するβ3アドレナリン受容体活性剤を交互に投与して体重や胴回りをおよそ1年にわたって計測しつづけました。その結果、活性剤を投与されたグループにおいて酸素消費量の上昇と胴回りの減少が確認されたと言います。要するにスリムになったということです。こうした結果から調査チームは、子犬の頃に保有している褐色脂肪細胞は成長するにつれて鳴りをひそめていくものの、β3アドレナリン受容体を活性化することによって再び目を覚まし、体内における代謝を増加させる可能性があることを示しました(Champigny, 1991)。 褐色脂肪細胞が子犬の体内における産熱に関わっていることは確かです。成犬の体内にも同様の役割を担っているかどうかは不明ですが、休眠状態にあるということは極限状態に陥った時に目を覚ましてくれる可能性を示唆しています。

褐色脂肪細胞が子犬の体内における産熱に関わっていることは確かです。成犬の体内にも同様の役割を担っているかどうかは不明ですが、休眠状態にあるということは極限状態に陥った時に目を覚ましてくれる可能性を示唆しています。

この褐色脂肪細胞は冬眠動物のみならず、犬、猫、ヒツジ、ウシ、人間の新生子でも確認されています。逆の言い方をすれば、大人や成犬になると消えてしまうということです。ところが成犬を対象とした調査により、褐色脂肪細胞は跡形もなく消えてしまうのではなくただ単に休眠状態にあるだけで、特殊な薬によって再活性化させることができるという可能性が示されました。

この褐色脂肪細胞は冬眠動物のみならず、犬、猫、ヒツジ、ウシ、人間の新生子でも確認されています。逆の言い方をすれば、大人や成犬になると消えてしまうということです。ところが成犬を対象とした調査により、褐色脂肪細胞は跡形もなく消えてしまうのではなくただ単に休眠状態にあるだけで、特殊な薬によって再活性化させることができるという可能性が示されました。調査を行ったのはフランスにある分子内分泌研究センターのチーム。13.0~16.8kgのビーグルを4頭ずつ 2つのグループに分け、褐色脂肪細胞を活性化するβ3アドレナリン受容体活性剤を交互に投与して体重や胴回りをおよそ1年にわたって計測しつづけました。その結果、活性剤を投与されたグループにおいて酸素消費量の上昇と胴回りの減少が確認されたと言います。要するにスリムになったということです。こうした結果から調査チームは、子犬の頃に保有している褐色脂肪細胞は成長するにつれて鳴りをひそめていくものの、β3アドレナリン受容体を活性化することによって再び目を覚まし、体内における代謝を増加させる可能性があることを示しました(Champigny, 1991)。

褐色脂肪細胞が子犬の体内における産熱に関わっていることは確かです。成犬の体内にも同様の役割を担っているかどうかは不明ですが、休眠状態にあるということは極限状態に陥った時に目を覚ましてくれる可能性を示唆しています。

褐色脂肪細胞が子犬の体内における産熱に関わっていることは確かです。成犬の体内にも同様の役割を担っているかどうかは不明ですが、休眠状態にあるということは極限状態に陥った時に目を覚ましてくれる可能性を示唆しています。

犬においては歩き回ったり走り回ったりすることで筋肉が収縮し、体内で産熱が行われます。例えば吹雪の中を長時間にわたって走り続ける犬ぞりレースで多いのは、体温が下がり過ぎる

犬においては歩き回ったり走り回ったりすることで筋肉が収縮し、体内で産熱が行われます。例えば吹雪の中を長時間にわたって走り続ける犬ぞりレースで多いのは、体温が下がり過ぎる