犬への投薬と糖尿病の関係

調査を行ったのはイギリスにある王立獣医大学のチーム。糖尿病と関連が深いとされるステロイドおよび抗生剤の投与と発症との関係を明確化するため、電子医療記録を用いた回顧的疫学調査を行いました。

調査対象と方法

調査対象となったのは英国内で「VetCompass」と呼ばれる大規模な疫学プログラムに参加している一次診療施設が蓄積した膨大な患犬データ。選定条件は2016年1月1日の時点で3歳以上であること、糖尿病(インスリン依存型/非依存型)の診断を受けた時点で4歳以上であることのほか、2016年内に最低1つもしくは2015年と2017年の両方において最低1つずつ医療電子記録を有していることとされました。

ステロイド(糖質コルチコイド)に関しては局所薬を除外し、経口もしくは注射でプレドニゾロン、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム、メチルプレドニゾロン、メチルプレドニゾロン酢酸エステルの全身投与を受けたケースに限定されました。

また抗生剤に関しては局所薬を除外し、効果持続性の薬剤を3日連続で注射もしくは経口投与されたケースに限定されました。

ステロイド(糖質コルチコイド)に関しては局所薬を除外し、経口もしくは注射でプレドニゾロン、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム、メチルプレドニゾロン、メチルプレドニゾロン酢酸エステルの全身投与を受けたケースに限定されました。

また抗生剤に関しては局所薬を除外し、効果持続性の薬剤を3日連続で注射もしくは経口投与されたケースに限定されました。

調査結果

元データとして881の診療機関から合計480,469件(年齢中央値6.7歳 | メス48.3%)が集められました。

2016年から2017年までの2年間で糖尿病の診断を受けた4歳以上の犬はそのうち1,808頭で、2年有病率は0.38%と算定されました。またかねてから糖尿病を発症していた持病症例は1,121件、新たに診断を下された新患症例は687件で、後者を元にした2年の新規発生リスクは0.14%と算定されました。

さらに糖尿病の新患を少なくとも10頭含む犬種および発症リスクが確認されている犬種を絞り込んだところ、14犬種に属する合計565頭が残りました。この14犬種に対応した無病群をランダムで2,179頭選び出し、有病群と統計的に比較してリスクを多変量解析したところ、以下のようになったといいます。「指標日」とは診断が下された日もしくは糖尿病治療が開始された日のこと、「OR(オッズ比)」は標準の起こりやすさを「1」としたときどの程度起こりやすいかを相対的に示したもので、数字が1よりも小さければリスクが小さいことを、逆に大きければリスクが大きいことを意味しています。 ✅指標日から遡って6週間以内に糖質コルチコイドを投与されている場合、投与されていない群に比べてOR4.07 ✅抗生剤を1種類だけ投与されている場合、何も投与されていない群に比べてOR0.65 ✅4~7歳に比べ7~9歳はOR3.44、9~12歳はOR8.06、12歳超はOR3.83 ✅未去勢オスに比べ未避妊メスはOR5.50 ✅保険加入群は未加入群に比べてOR3.64 Assessment of glucocorticoid and antibiotic exposure as risk factors for diabetes mellitus in selected dog breeds attending UK primary-care clinics

Angela M. Heeley, Dave C. Brodbelt, Dan G. O'Neill, David B. Church, Lucy J. Davison, VetRecord(2023), DOI:10.1002/vetr.2785

2016年から2017年までの2年間で糖尿病の診断を受けた4歳以上の犬はそのうち1,808頭で、2年有病率は0.38%と算定されました。またかねてから糖尿病を発症していた持病症例は1,121件、新たに診断を下された新患症例は687件で、後者を元にした2年の新規発生リスクは0.14%と算定されました。

さらに糖尿病の新患を少なくとも10頭含む犬種および発症リスクが確認されている犬種を絞り込んだところ、14犬種に属する合計565頭が残りました。この14犬種に対応した無病群をランダムで2,179頭選び出し、有病群と統計的に比較してリスクを多変量解析したところ、以下のようになったといいます。「指標日」とは診断が下された日もしくは糖尿病治療が開始された日のこと、「OR(オッズ比)」は標準の起こりやすさを「1」としたときどの程度起こりやすいかを相対的に示したもので、数字が1よりも小さければリスクが小さいことを、逆に大きければリスクが大きいことを意味しています。 ✅指標日から遡って6週間以内に糖質コルチコイドを投与されている場合、投与されていない群に比べてOR4.07 ✅抗生剤を1種類だけ投与されている場合、何も投与されていない群に比べてOR0.65 ✅4~7歳に比べ7~9歳はOR3.44、9~12歳はOR8.06、12歳超はOR3.83 ✅未去勢オスに比べ未避妊メスはOR5.50 ✅保険加入群は未加入群に比べてOR3.64 Assessment of glucocorticoid and antibiotic exposure as risk factors for diabetes mellitus in selected dog breeds attending UK primary-care clinics

Angela M. Heeley, Dave C. Brodbelt, Dan G. O'Neill, David B. Church, Lucy J. Davison, VetRecord(2023), DOI:10.1002/vetr.2785

犬のステロイド性糖尿病

米国内の犬における糖尿病の有病率は、2006年に受診数1万中13.1件だったものが、2015年には23.6件とおよそ8割増になったとされています。こうした激増の原因として、医療機関における投薬治療が医原性の危険因子として関わっているのでしょうか。

ステロイドと糖尿病の関係

メカニズムは不明ながらも、人医学においてはある種の投薬が糖尿病(1型/2型)のリスクとして報告されています。例えば糖質コルチコイド、免疫抑制剤、向精神薬、カルシニューリン阻害剤などです。

犬においても糖質コルチコイドやプロゲステロンの投与が糖尿病の危険因子になりうる可能性が示されています。前者ではインスリン抵抗性が増加して高血糖が誘発されること、後者ではインスリンの作用と拮抗することが原因と想定されています。

当調査では診断が下された(もしくは治療が開始された)日から遡って6週間以内に糖質コルチコイドを投与されている場合、投与されていない群に比べて発症リスクが4倍になる可能性が示されました。インスリン依存型と非依存型のどちらが増えたのかまでは記載されていませんが、やはりステロイドと糖尿病との間には無視できない関係があるようです。

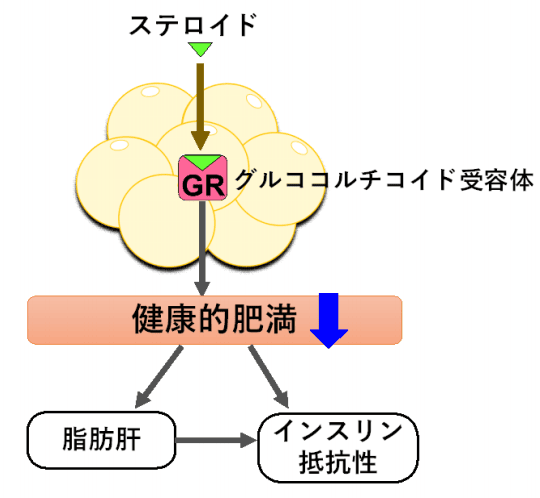

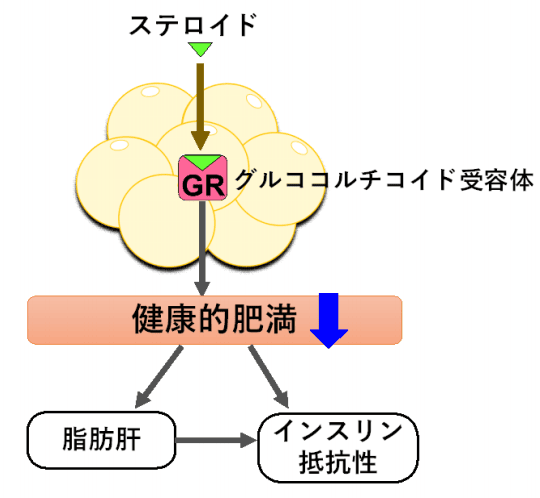

ステロイドの投薬理由として最も多かったのは皮膚や耳の炎症でした。ビーグルを対象とした調査では、抗炎症を目的とした容量を投与しても血糖値に影響は出なかったとされていますが、ステロイドの全身投与に糖尿病が続発する危険性があることは念頭に置くべきでしょう。ちなみに2019年には大阪大学の調査班により、ステロイド性糖尿病に肥満細胞におけるグルココルチコイド受容体が関わっている可能性が突き止められています。

犬においても糖質コルチコイドやプロゲステロンの投与が糖尿病の危険因子になりうる可能性が示されています。前者ではインスリン抵抗性が増加して高血糖が誘発されること、後者ではインスリンの作用と拮抗することが原因と想定されています。

当調査では診断が下された(もしくは治療が開始された)日から遡って6週間以内に糖質コルチコイドを投与されている場合、投与されていない群に比べて発症リスクが4倍になる可能性が示されました。インスリン依存型と非依存型のどちらが増えたのかまでは記載されていませんが、やはりステロイドと糖尿病との間には無視できない関係があるようです。

ステロイドの投薬理由として最も多かったのは皮膚や耳の炎症でした。ビーグルを対象とした調査では、抗炎症を目的とした容量を投与しても血糖値に影響は出なかったとされていますが、ステロイドの全身投与に糖尿病が続発する危険性があることは念頭に置くべきでしょう。ちなみに2019年には大阪大学の調査班により、ステロイド性糖尿病に肥満細胞におけるグルココルチコイド受容体が関わっている可能性が突き止められています。

抗生剤と糖尿病の関係

腸内細菌(フローラ)の変化と糖尿病の関係性は人医学でも獣医学でも指摘されています。

例えばインスリンの分泌障害が原因のタイプ(インスリン依存型/1型)の場合、腸内細菌が抗原と誤認されて免疫応答の暴走が始まる、腸管上皮の統合性が阻害される、免疫調整作用を持つ代謝産物が生成されるなどのメカニズムが想定されています。またインスリン抵抗性が原因のタイプ(インスリン非依存型/2型)の場合、グルコースのホメオスタシスが細菌によって乱されることが関係しているとされています。さらに免疫機能と腸内細菌叢が共に発達する乳幼児期における抗生剤の投与が、後の人生における糖尿病発症率に関わる可能性も指摘されています。

当調査では抗生剤を「1種類だけ」投与されている場合、投与されていない群に比べてリスクが35%低下する可能性が示されました。直感に反する内容ですが、げっ歯類を用いた調査ではグラム陰性菌をターゲットとした抗生剤治療が糖尿病に対して防御的に働く可能性が示されています。犬において同様のメカニズムが作用したのかは不明ですが、腸内細菌叢を通じた未知の生化学的カスケードを通じて、宿主が糖尿病になりにくい体質になるのかもしれません。

なお奇妙なことに、抗生剤の種類が2種類以上になると防御的な関連性がなぜか消えてしまうようです。

例えばインスリンの分泌障害が原因のタイプ(インスリン依存型/1型)の場合、腸内細菌が抗原と誤認されて免疫応答の暴走が始まる、腸管上皮の統合性が阻害される、免疫調整作用を持つ代謝産物が生成されるなどのメカニズムが想定されています。またインスリン抵抗性が原因のタイプ(インスリン非依存型/2型)の場合、グルコースのホメオスタシスが細菌によって乱されることが関係しているとされています。さらに免疫機能と腸内細菌叢が共に発達する乳幼児期における抗生剤の投与が、後の人生における糖尿病発症率に関わる可能性も指摘されています。

当調査では抗生剤を「1種類だけ」投与されている場合、投与されていない群に比べてリスクが35%低下する可能性が示されました。直感に反する内容ですが、げっ歯類を用いた調査ではグラム陰性菌をターゲットとした抗生剤治療が糖尿病に対して防御的に働く可能性が示されています。犬において同様のメカニズムが作用したのかは不明ですが、腸内細菌叢を通じた未知の生化学的カスケードを通じて、宿主が糖尿病になりにくい体質になるのかもしれません。

なお奇妙なことに、抗生剤の種類が2種類以上になると防御的な関連性がなぜか消えてしまうようです。

犬の糖尿病に関する知見は日進月歩で、直近では季節、地域、睡眠不足といった因子が発症に関わっている可能性が指摘されています。「ステロイド」もその1つとして覚えておきましょう。