犬の尋常性白斑とは?

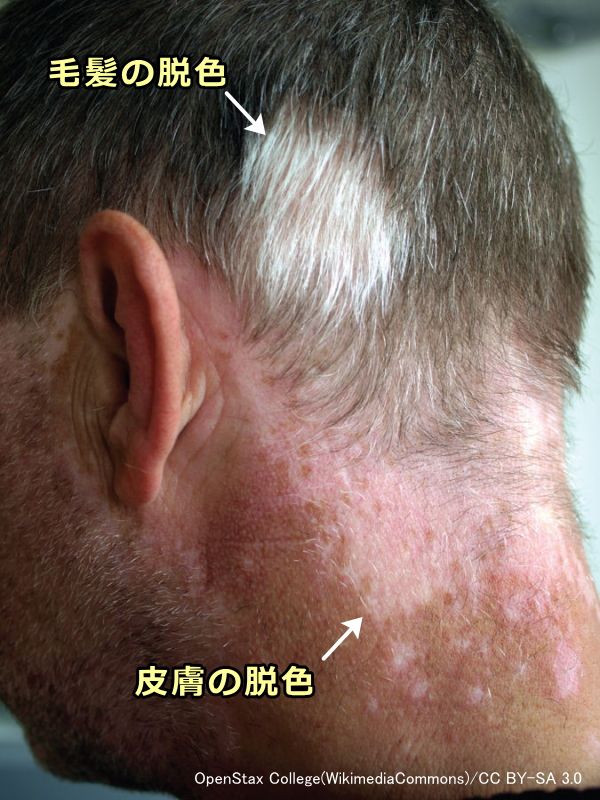

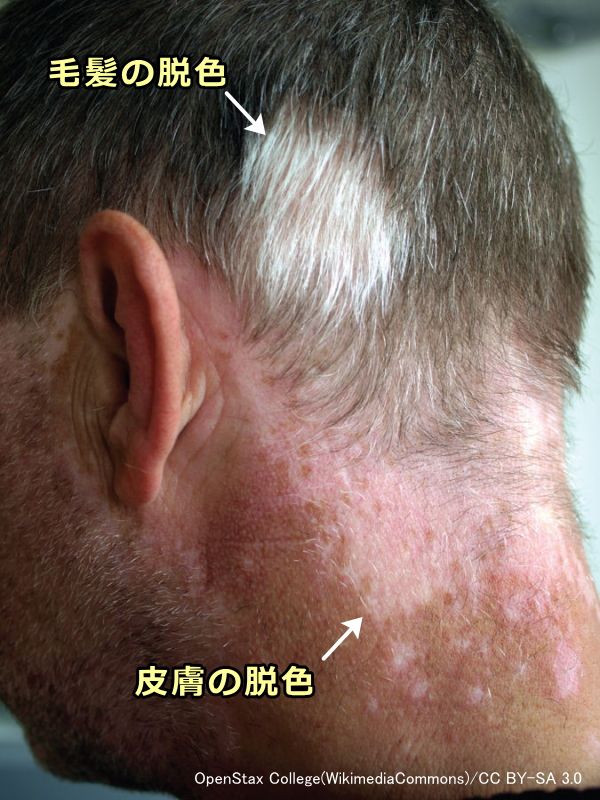

尋常性白斑(じんじょうせいはくはん, vitiligo)とは、皮膚や毛髪に含まれるメラニン細胞が機能不全に陥り、色素が正常に形成されなくなる後天的疾患のことです。人間においては皮膚、毛髪、唇、口腔内(口の中)の部分的な色素脱落といった症状として現れます。世界的なスター、マイケル・ジャクソンさんが患っていたことでも有名です。

獣医学の領域にもこの病気が存在しており、犬や馬のほか、少数ながら猫においても確認されています。症状は人間におけるものと同じで、皮膚や被毛からの部分的な色素脱落が起こります。例えば以下のような感じです。症状は進行性で年齢を重ねるごとに脱色部分が少しずつ増えていきます。

White Eyed Rowdy(Instagram)

獣医学の領域にもこの病気が存在しており、犬や馬のほか、少数ながら猫においても確認されています。症状は人間におけるものと同じで、皮膚や被毛からの部分的な色素脱落が起こります。例えば以下のような感じです。症状は進行性で年齢を重ねるごとに脱色部分が少しずつ増えていきます。

White Eyed Rowdy(Instagram)

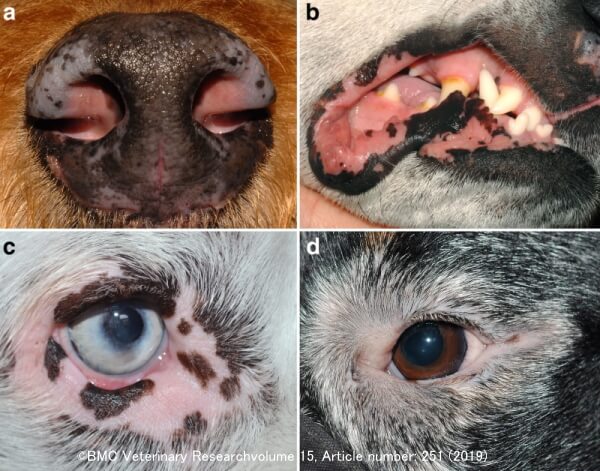

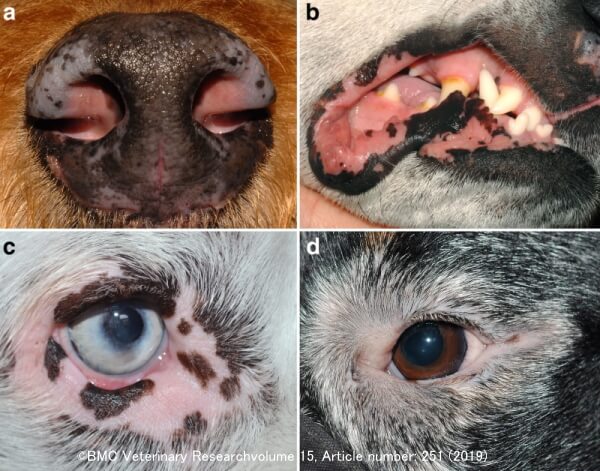

初期症状が報告されている少数の症例を元にすると、犬においては顔面部に複数同時に脱色が起こるケースが多いようです。特に歯茎や唇に発生した白斑が合体し、全体的な脱色に進行するとされています。また病気が進行しても脱色部はまぶた、まつげ、鼻中隔、口腔(硬口蓋や頬粘膜)、耳介、口吻(マズル)といった頭や顔面部に限局されており、肉球、睾丸、爪、首、体幹、臀部などに進行することはまれです。ちなみに犬における尋常性白斑は多くの場合、人間における非分節型の一種「指趾顔面型」に似ているとされています。

初期症状が報告されている少数の症例を元にすると、犬においては顔面部に複数同時に脱色が起こるケースが多いようです。特に歯茎や唇に発生した白斑が合体し、全体的な脱色に進行するとされています。また病気が進行しても脱色部はまぶた、まつげ、鼻中隔、口腔(硬口蓋や頬粘膜)、耳介、口吻(マズル)といった頭や顔面部に限局されており、肉球、睾丸、爪、首、体幹、臀部などに進行することはまれです。ちなみに犬における尋常性白斑は多くの場合、人間における非分節型の一種「指趾顔面型」に似ているとされています。

人間においては自己免疫性の甲状腺疾患、全身性エリテマトーデス、アジソン病といった全身性疾患との関係性が疑われていますが、犬において同様の関係性は確認されていません。この病気を発症したからといって健康が悪化したり寿命が縮むと言ったことは、基本的にはないと考えられますが、少数の例では糖尿病や原発性副腎皮質機能低下症(アジソン病)の合併が報告されています。

NEXT:尋常性白斑の原因は?

獣医学の領域にもこの病気が存在しており、犬や馬のほか、少数ながら猫においても確認されています。症状は人間におけるものと同じで、皮膚や被毛からの部分的な色素脱落が起こります。例えば以下のような感じです。症状は進行性で年齢を重ねるごとに脱色部分が少しずつ増えていきます。

White Eyed Rowdy(Instagram)

獣医学の領域にもこの病気が存在しており、犬や馬のほか、少数ながら猫においても確認されています。症状は人間におけるものと同じで、皮膚や被毛からの部分的な色素脱落が起こります。例えば以下のような感じです。症状は進行性で年齢を重ねるごとに脱色部分が少しずつ増えていきます。

White Eyed Rowdy(Instagram)

初期症状が報告されている少数の症例を元にすると、犬においては顔面部に複数同時に脱色が起こるケースが多いようです。特に歯茎や唇に発生した白斑が合体し、全体的な脱色に進行するとされています。また病気が進行しても脱色部はまぶた、まつげ、鼻中隔、口腔(硬口蓋や頬粘膜)、耳介、口吻(マズル)といった頭や顔面部に限局されており、肉球、睾丸、爪、首、体幹、臀部などに進行することはまれです。ちなみに犬における尋常性白斑は多くの場合、人間における非分節型の一種「指趾顔面型」に似ているとされています。

初期症状が報告されている少数の症例を元にすると、犬においては顔面部に複数同時に脱色が起こるケースが多いようです。特に歯茎や唇に発生した白斑が合体し、全体的な脱色に進行するとされています。また病気が進行しても脱色部はまぶた、まつげ、鼻中隔、口腔(硬口蓋や頬粘膜)、耳介、口吻(マズル)といった頭や顔面部に限局されており、肉球、睾丸、爪、首、体幹、臀部などに進行することはまれです。ちなみに犬における尋常性白斑は多くの場合、人間における非分節型の一種「指趾顔面型」に似ているとされています。人間においては自己免疫性の甲状腺疾患、全身性エリテマトーデス、アジソン病といった全身性疾患との関係性が疑われていますが、犬において同様の関係性は確認されていません。この病気を発症したからといって健康が悪化したり寿命が縮むと言ったことは、基本的にはないと考えられますが、少数の例では糖尿病や原発性副腎皮質機能低下症(アジソン病)の合併が報告されています。

NEXT:尋常性白斑の原因は?

尋常性白斑の原因

尋常性白斑の原因は人医学においても獣医学においてもよく分かっていません。可能性として検証されているものは以下です。多くの場合、どれか一つの原因で発症するのではなく、複数の原因が複合的に作用して発症するものと考えられています。なお「コーブナー現象」(Koebner phenomenon)とは、皮膚に加えられた直線状の外的ストレスによって輪郭のはっきりした病変が出現することです。

1986年、尋常性白斑を発症した犬17頭、猫4頭、 馬3頭を対象として行われた調査では、全ての動物の血中において色素細胞表面上の抗原に対応する抗体が確認されたと言います。それに対し、尋常性白斑を発症していない動物から同様の抗体は一切検出されませんでした(Naughton, 1986)。こうした事実から、動物における尋常性白斑は免疫系細胞が自分自身の体組織を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種である可能性が高いと推測されています。

限られたデータをまとめると、犬における発症年齢は平均値で26ヶ月齢、中央値で24ヶ月齢です。早いものでは生後2ヶ月齢、遅い症例では11歳になってから発症したというものもあります。

NEXT:尋常性白斑の治療法は?

尋常性白斑の発症要因

- 遺伝

- 機械的なストレスに伴うコーブナー現象(※)

- 心理的なストレス

- メラニン細胞の抗酸化力低下

- 細菌叢の乱れ

- メラニン細胞と角質細胞の統合性喪失

1986年、尋常性白斑を発症した犬17頭、猫4頭、 馬3頭を対象として行われた調査では、全ての動物の血中において色素細胞表面上の抗原に対応する抗体が確認されたと言います。それに対し、尋常性白斑を発症していない動物から同様の抗体は一切検出されませんでした(Naughton, 1986)。こうした事実から、動物における尋常性白斑は免疫系細胞が自分自身の体組織を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種である可能性が高いと推測されています。

限られたデータをまとめると、犬における発症年齢は平均値で26ヶ月齢、中央値で24ヶ月齢です。早いものでは生後2ヶ月齢、遅い症例では11歳になってから発症したというものもあります。

NEXT:尋常性白斑の治療法は?

尋常性白斑の治療

尋常性白斑の原因が定かでないため、それに対する治療法もケースバイケースになります。欧州皮膚科学フォーラム尋常性白斑ガイドライン小委員会によって推奨されている、人医学における基本的な治療法は以下の4段階です。

NEXT:飼い主の注意点は?

尋常性白斑の治療ガイドライン

- 狭帯域の紫外線B波照射

- 全身への糖質コルチコイド投与

- 外科的な自家皮膚移植

- 有色素部分の脱色

犬の尋常性白斑治療事例

- キサントトキシン+日光浴

- ソラレン+紫外線照射

- 全身への糖質コルチコイド投与

- 副腎皮質刺激ホルモン注射

- ドキシサイクリン-ナイアシンアミド

- 甲状腺サプリメント

- L-フェニールアラニン

- ビタミンとミネラルサプリ

- 食事療法

NEXT:飼い主の注意点は?

飼い主として注意すべきこと

人間における尋常性白斑は、外部に露出する手や顔といった皮膚の色素が脱落するため、患者の心理に対して多大な負担をかけます。一方、犬や猫といった動物の場合、自分の見た目を気にするということはありませんので、被毛がまだらになることで落ち込んでしまうということはないでしょう。

Autoimmune diseases affecting skin melanocytes in dogs, cats and horses

犬においては被毛の部分的な色素脱落のほか、鼻の表面、眼周辺、肉球、爪といった部分に病変が現れやすいので、習慣的にチェックするようにしましょう。

犬においては被毛の部分的な色素脱落のほか、鼻の表面、眼周辺、肉球、爪といった部分に病変が現れやすいので、習慣的にチェックするようにしましょう。

また飼い主として注意すべき事があるとすれば直射日光です。日光浴や紫外線照射で症状が改善したという報告もありますが、過度に陽の光を浴びると紫外線が細胞内のDNAに直接的に作用して変異が起こりやすくなります。色素が脱落することによって紫外線バリアがなくなった状態ですので、皮膚がんを発症するリスクが高いと考えたほうが良いでしょう。 先述したように、尋常性白斑と全身性疾患との関係性は確認されておらず、色素が脱落したからと言って寿命が縮むわけではありません。まだら模様を個性と捉えて気にしないというのも一つの選択肢といえます。ただし以下に述べる「ぶどう膜皮膚症候群」と混同しないよう注意が必要です。

NEXT:ぶどう膜皮膚症候群とは?

先述したように、尋常性白斑と全身性疾患との関係性は確認されておらず、色素が脱落したからと言って寿命が縮むわけではありません。まだら模様を個性と捉えて気にしないというのも一つの選択肢といえます。ただし以下に述べる「ぶどう膜皮膚症候群」と混同しないよう注意が必要です。

NEXT:ぶどう膜皮膚症候群とは?

犬においては被毛の部分的な色素脱落のほか、鼻の表面、眼周辺、肉球、爪といった部分に病変が現れやすいので、習慣的にチェックするようにしましょう。

犬においては被毛の部分的な色素脱落のほか、鼻の表面、眼周辺、肉球、爪といった部分に病変が現れやすいので、習慣的にチェックするようにしましょう。また飼い主として注意すべき事があるとすれば直射日光です。日光浴や紫外線照射で症状が改善したという報告もありますが、過度に陽の光を浴びると紫外線が細胞内のDNAに直接的に作用して変異が起こりやすくなります。色素が脱落することによって紫外線バリアがなくなった状態ですので、皮膚がんを発症するリスクが高いと考えたほうが良いでしょう。

先述したように、尋常性白斑と全身性疾患との関係性は確認されておらず、色素が脱落したからと言って寿命が縮むわけではありません。まだら模様を個性と捉えて気にしないというのも一つの選択肢といえます。ただし以下に述べる「ぶどう膜皮膚症候群」と混同しないよう注意が必要です。

NEXT:ぶどう膜皮膚症候群とは?

先述したように、尋常性白斑と全身性疾患との関係性は確認されておらず、色素が脱落したからと言って寿命が縮むわけではありません。まだら模様を個性と捉えて気にしないというのも一つの選択肢といえます。ただし以下に述べる「ぶどう膜皮膚症候群」と混同しないよう注意が必要です。

NEXT:ぶどう膜皮膚症候群とは?

犬のぶどう膜皮膚症候群(UDS)

尋常性白斑と混同しやすいのが「ぶどう膜皮膚症候群」(uveodermatological syndrome, UDS)と呼ばれる疾患です。これは人医学の領域における「フォークト-小柳-原田病」と似た病気で、メラニン細胞が存在している部位が次々と障害されていきます。猫やウマでは報告がないため、犬特有の疾患だと考えられています。

- フォークト-小柳-原田病

- フォークト-小柳-原田病(VKH)はメラニン細胞が存在している組織が次々と障害されていく疾患。障害部位は網膜(両眼の網膜剥離)、髄膜(髄膜炎)、内耳(難聴や耳鳴り)、皮膚(白斑)、毛髪(白髪や脱毛)などで、尋常性白斑との大きな違いは皮膚や毛髪以外の部位にも症状が現れる点です。 日本眼科学会

ぶどう膜皮膚症候群の原因

ぶどう膜皮膚症候群の症状

ぶどう膜皮膚症候群でよく見られる症状は以下です。UDSを発症した134頭の犬を対象とした調査では、85%の患犬において眼症状が皮膚症状に先行して現れたといいます。皮膚症状が先に現れたのが8%で、残りの9%では眼症状と皮膚症状が同時(もしくは不明)だったとのこと。

眼症状が現れてから皮膚症状が現れるまでのタイムラグは中央値で12週間、平均値で20週間と推計されました。半年ほどで急速に症状が広がるということです。

眼症状が現れてから皮膚症状が現れるまでのタイムラグは中央値で12週間、平均値で20週間と推計されました。半年ほどで急速に症状が広がるということです。

眼症状で最も多いのが視力の喪失や視野の悪化、次いでぶどう膜炎や結膜炎が報告されています。一方、皮膚症状で多いのが局所的脱色、潰瘍、部分脱毛、かさぶた・痂皮、紅斑とされています。その他の症状は鼻の浮腫、皮膚の掻痒(かゆみ)、肉球の過剰角質化、爪の脱落などです。

尋常性白斑と混同しやすい皮膚症状は100%の確率で顔面もしくは頭部に発現するとのこと。またほぼ100%の確率で左右対称です。好発部位としては鼻鏡、眼窩周囲やまぶた、唇などが報告されています。顔面部における被毛や皮膚の脱色と眼症状が同時に見られる場合は、尋常性白斑ではなくぶどう膜皮膚症候群の可能性が考えられますので、速やかに動物病院を受診しましょう。

ぶどう膜皮膚症候群・眼症状

- 両側肉芽腫性全ブドウ膜炎

- 網膜剥離

- うっ血乳頭

- 硝子体炎

ぶどう膜皮膚症候群・その他の症状

- 耳鳴り

- 聴覚喪失

- めまい

- 髄膜炎

- 部分的な白毛

- 尋常性白斑

眼症状が現れてから皮膚症状が現れるまでのタイムラグは中央値で12週間、平均値で20週間と推計されました。半年ほどで急速に症状が広がるということです。

眼症状が現れてから皮膚症状が現れるまでのタイムラグは中央値で12週間、平均値で20週間と推計されました。半年ほどで急速に症状が広がるということです。眼症状で最も多いのが視力の喪失や視野の悪化、次いでぶどう膜炎や結膜炎が報告されています。一方、皮膚症状で多いのが局所的脱色、潰瘍、部分脱毛、かさぶた・痂皮、紅斑とされています。その他の症状は鼻の浮腫、皮膚の掻痒(かゆみ)、肉球の過剰角質化、爪の脱落などです。

尋常性白斑と混同しやすい皮膚症状は100%の確率で顔面もしくは頭部に発現するとのこと。またほぼ100%の確率で左右対称です。好発部位としては鼻鏡、眼窩周囲やまぶた、唇などが報告されています。顔面部における被毛や皮膚の脱色と眼症状が同時に見られる場合は、尋常性白斑ではなくぶどう膜皮膚症候群の可能性が考えられますので、速やかに動物病院を受診しましょう。

ぶどう膜皮膚症候群の治療

犬のぶどう膜皮膚症候群に対する確立された治療法は存在していません。基本方針は糖質コルチコイドの全身投与と免疫抑制剤の投与による対症療法になります。

治療結果が報告されている29頭のデータでは、発症から1ヶ月以内に治療を開始した場合の寛解率が60%(12/20)だったのに対し、発症から2~6ヶ月に治療を開始した場合の寛解率が20%(4/20)だったといいます(※寛解=完治とまではいかないまでも症状を抑えられている状態)。この事実から、発症から医療的な介入を行うまでのタイムラグが短いほど、良好な治療効果が得られると考えられています。ちなみに治療の開始が6ヶ月以降になった残り9頭に関しては、わずか1頭(11%)しか寛解を得られなかったとのこと。

治療結果が報告されている29頭のデータでは、発症から1ヶ月以内に治療を開始した場合の寛解率が60%(12/20)だったのに対し、発症から2~6ヶ月に治療を開始した場合の寛解率が20%(4/20)だったといいます(※寛解=完治とまではいかないまでも症状を抑えられている状態)。この事実から、発症から医療的な介入を行うまでのタイムラグが短いほど、良好な治療効果が得られると考えられています。ちなみに治療の開始が6ヶ月以降になった残り9頭に関しては、わずか1頭(11%)しか寛解を得られなかったとのこと。