犬用ワクチンの急性副反応リスク

アメリカ国内で特定のワクチンを接種された400万頭を超える犬たちを対象としたリスク解析が行われました。

調査対象

調査対象となったのは全米42州で1,000を超える診療所をグループ展開する「Banfield Pet Hospital」に蓄積された電子医療記録。2016年1月から2020年12月までの5年間、以下6種類のワクチンを1度でも接種した犬たちのデータを回顧的に参照し、ワクチン接種から3日以内に発生する急性副反応のリスクファクターが何であるかが調査されました。コアワクチン(DA2PP)の内容はジステンパー、アデノウイルス2型、パラインフルエンザウイルス、イヌパルボウイルスです。

特定ワクチン6種

- ボルデテラ

- イヌインフルエンザ

- コアワクチン

- レプトスピラ

- ライム病

- 狂犬病

調査結果

調査の結果、フィラリアの予防薬を受けていない状態で少なくとも1つのワクチンを接種した犬の総数は4,654,187頭、受診の総数は16,087,455回に達することが明らかになりました。

1度の受診で接種したワクチンの数は1~2種が過半数を占め、1種が37.8%(受診回数6,080,503)、2種が31.9%(受診回数5,132,426)でした。

接種3日以内の急性副反応は全部で31,197件見つかり、割合にすると0.194%(19.4件/万)でした。程度別の具体的な内訳は以下です。

1度の受診で接種したワクチンの数は1~2種が過半数を占め、1種が37.8%(受診回数6,080,503)、2種が31.9%(受診回数5,132,426)でした。

接種3日以内の急性副反応は全部で31,197件見つかり、割合にすると0.194%(19.4件/万)でした。程度別の具体的な内訳は以下です。

急性副反応(3日以内)

- 軽度=45.2%(14,099件)

- 中等度=19.0%(5,924件)

- 重度=15.4%(4,797件)

- アレルギー反応=18.6%(5,814件)

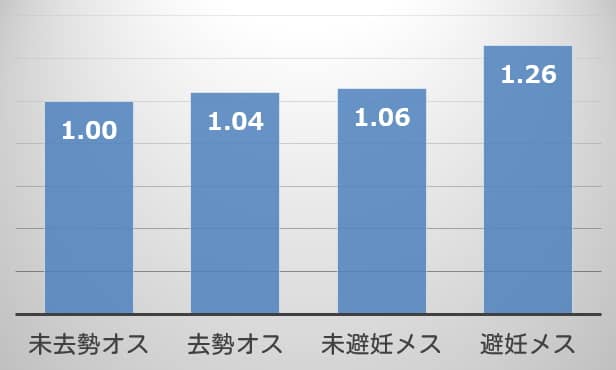

性別・手術ステータス

調整前解析で受診1万回中における副反応発生頻度を算定した所、最少は未去勢オスの17.2件でした。また未去勢オスを基準にした場合のオッズ比は以下です。

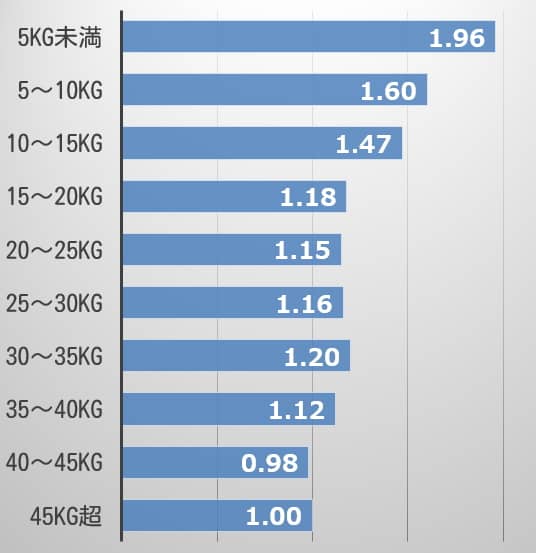

体重

調整前解析で受診1万回中における副反応発生頻度を算定した所、最多は5kg以下の26.9件でした。また45kg以上を基準にした場合のオッズ比は以下です。

月齢・年齢

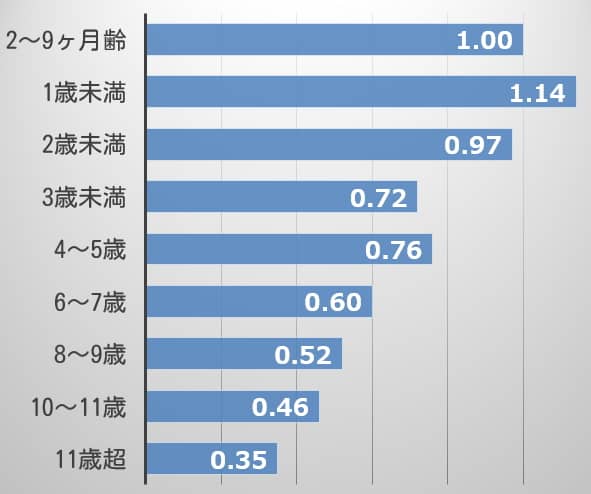

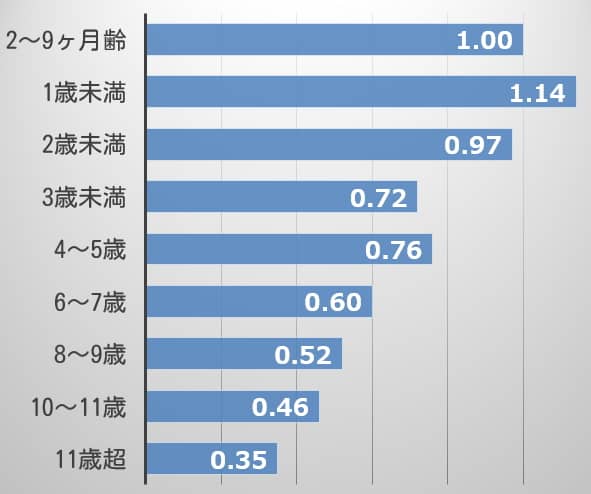

調整前解析で受診1万回中における副反応発生頻度を算定した所、多かったのは2~9ヶ月齢の24.6件、および9ヶ月齢~1.5歳の25.6件でした。逆に最少は最高齢グループでした。2~9ヶ月齢を基準にした場合のオッズ比は以下です。

犬種

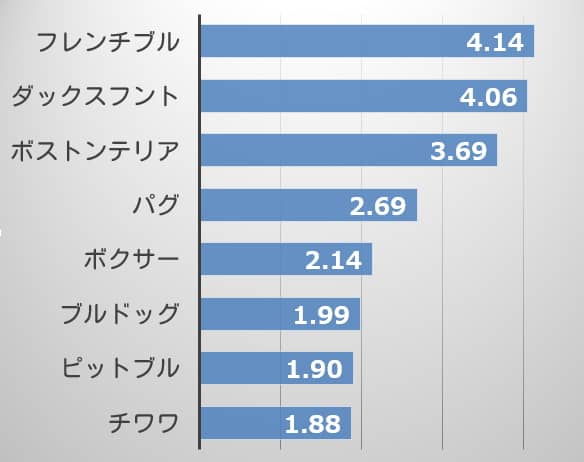

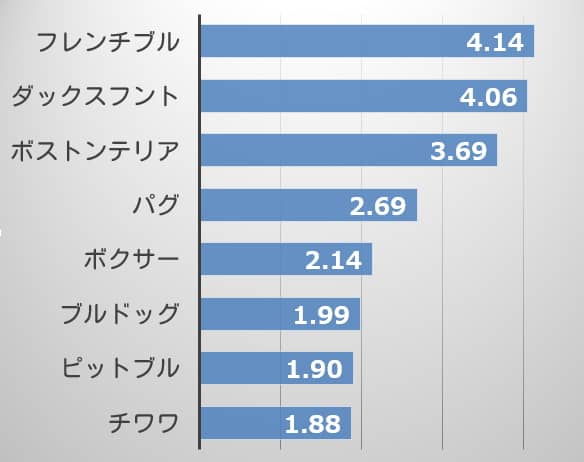

調整前解析で受診1万回中における副反応発生頻度を算定した所、とりわけ多かったのはフレンチブルドッグの55.9件、ダックスフントの49.4件、ボストンテリアの44.9件でした。また非純血種(OR1.00)を基準にした場合のオッズ比は以下です。

対象疾患

ボルデテラワクチン(16.0件)もしくはイヌインフルエンザワクチン(15.1件)を含んでいる場合、どのようなコンビネーションでも発生頻度が少ないことが明らかになりました。逆に高かったのは狂犬病ワクチン(24.8件)やコアワクチン(24.6件)を含んでいる場合でした。

狂犬病ワクチンに関しては、単独で接種したものであれ他のワクチンと合わせて接種したものであれ副反応のオッズ比が1.39になることが判明しました(非特定ワクチンと対比)。

副反応の程度を「軽度」に限定した場合、危険因子として挙がったのはレプトスピラ(OR1.49)とライム(OR1.38)でした。また「中等度~重度」に限定した場合の危険因子は狂犬病(OR1.81)とコアワクチン(OR1.76)でした。

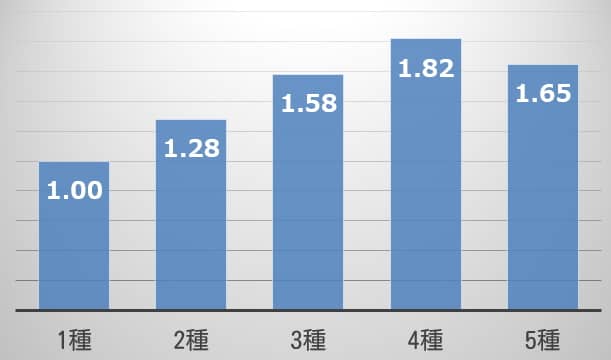

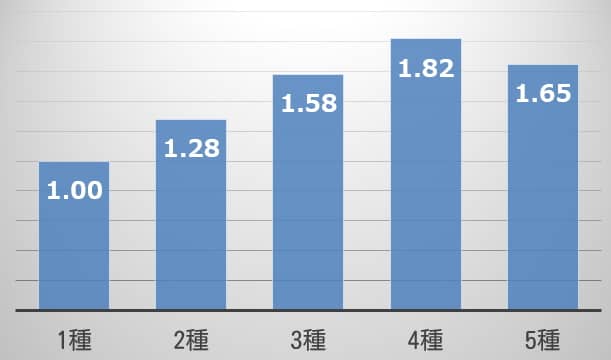

基本的に一度の受診で接種するワクチンの数が増えるほど副反応の発生率が増加し、これは体重による影響を受けました。つまり体重が軽い犬が複数種のワクチンを1度に受けたとき、最も副反応リスクが高まるということです。以下グラフは1種接種を基準とした場合のオッズ比を示しています。 Breed, smaller weight, and multiple injections are associated with increased adverse event reports within three days following canine vaccine administration

Breed, smaller weight, and multiple injections are associated with increased adverse event reports within three days following canine vaccine administration

Journal of the American Veterinary Medical Association (2023), George E. Moore, JoAnn Morrison, et al., DOI:10.2460/javma.23.03.0181

狂犬病ワクチンに関しては、単独で接種したものであれ他のワクチンと合わせて接種したものであれ副反応のオッズ比が1.39になることが判明しました(非特定ワクチンと対比)。

副反応の程度を「軽度」に限定した場合、危険因子として挙がったのはレプトスピラ(OR1.49)とライム(OR1.38)でした。また「中等度~重度」に限定した場合の危険因子は狂犬病(OR1.81)とコアワクチン(OR1.76)でした。

基本的に一度の受診で接種するワクチンの数が増えるほど副反応の発生率が増加し、これは体重による影響を受けました。つまり体重が軽い犬が複数種のワクチンを1度に受けたとき、最も副反応リスクが高まるということです。以下グラフは1種接種を基準とした場合のオッズ比を示しています。

Breed, smaller weight, and multiple injections are associated with increased adverse event reports within three days following canine vaccine administration

Breed, smaller weight, and multiple injections are associated with increased adverse event reports within three days following canine vaccine administrationJournal of the American Veterinary Medical Association (2023), George E. Moore, JoAnn Morrison, et al., DOI:10.2460/javma.23.03.0181

年の若い小~中型犬は要注意

2002~2003年、全米にある360の動物病院を受診した125万頭の犬を対象とした大規模調査では、体重が軽いほどワクチンの副反応リスクが上昇すること、一度の受診で接種するワクチンの種類が多いほどリスクが増大すること、そして体重や接種回数で補正してもなおリスクの高い犬種がいることなどが報告されています。

今回の調査でも同じ項目が危険因子として挙がっていますので、飼い主としては基礎知識として把握しておく必要があるでしょう。

今回の調査でも同じ項目が危険因子として挙がっていますので、飼い主としては基礎知識として把握しておく必要があるでしょう。

小~中型犬の注意点

体重が減少するほど副反応の発生率が上昇すること、および一度のワクチン接種数が増えるほど発生率が上昇することから考え、単位体重当たりのワクチン接種量が増えるほどリスクが高まるものと推測されます。

一方、犬の体重が15kgを超えるとこうした関連性は消えることから、体重15kg未満の小~中型犬においては接種後3日間のモニタリングがとりわけ重要となるでしょう。

飼い主の都合に合わせ、1度の受診でたくさんのワクチンを打ってしまうと犬の体に対する負担が増えます。しかし犬の体調を心配して受診回数を増やすと、通院ストレスが増大すると同時にコンプライアンスが低下する(面倒になってと通院自体をスキップしてしまう)というデメリットが付随します。

犬と人間双方のメリットが最大になるところでバランス調整することが重要です。なお副反応リスクがあるからといってワクチンの量自体を恣意的に減らすことは推奨されていません。

一方、犬の体重が15kgを超えるとこうした関連性は消えることから、体重15kg未満の小~中型犬においては接種後3日間のモニタリングがとりわけ重要となるでしょう。

飼い主の都合に合わせ、1度の受診でたくさんのワクチンを打ってしまうと犬の体に対する負担が増えます。しかし犬の体調を心配して受診回数を増やすと、通院ストレスが増大すると同時にコンプライアンスが低下する(面倒になってと通院自体をスキップしてしまう)というデメリットが付随します。

犬と人間双方のメリットが最大になるところでバランス調整することが重要です。なお副反応リスクがあるからといってワクチンの量自体を恣意的に減らすことは推奨されていません。

狂犬病ワクチンの注意点

単独接種であれ混合接種であれ狂犬病ワクチンにおける高い副反応発生率には、製造過程で用いられた牛タンパクが関係している可能性があります。

一方、日本国内で使用されている狂犬病ワクチンには、副反応の原因になりうるアジュバント、添加剤、タンパク質安定剤(ゼラチン・カゼイン・ペプトン)などは用いられていません。また4種類の狂犬病ワクチンから2つの製造ロットをそれぞれサンプルとして取り、ELISAという手法を用いてワクチンに含まれるウシ血清アルブミンレベルを計測した結果、非狂犬病ワクチンにおける濃度が61.6~3,678μg/本だったのに対し、狂犬病ワクチンのそれが平均3.5μg/本(0.1~16.6μg)だったといいます。 こうした事実から考えると、米国内で確認された狂犬病ワクチンの有害性を日本国内に直輸入するのは早計と言えそうです。

一方、日本国内で使用されている狂犬病ワクチンには、副反応の原因になりうるアジュバント、添加剤、タンパク質安定剤(ゼラチン・カゼイン・ペプトン)などは用いられていません。また4種類の狂犬病ワクチンから2つの製造ロットをそれぞれサンプルとして取り、ELISAという手法を用いてワクチンに含まれるウシ血清アルブミンレベルを計測した結果、非狂犬病ワクチンにおける濃度が61.6~3,678μg/本だったのに対し、狂犬病ワクチンのそれが平均3.5μg/本(0.1~16.6μg)だったといいます。 こうした事実から考えると、米国内で確認された狂犬病ワクチンの有害性を日本国内に直輸入するのは早計と言えそうです。