伝説の出どころ

「犬種には固有の性格がある」という都市伝説の出どころになっているのは、1965年にスコットとフラーが行った先駆的な調査だと考えられます。

この調査では、バセンジー、ビーグル、コッカースパニエル、シェットランドシープドッグ、ワイヤーフォックステリアという5犬種を全く同一の状況で育て、さまざまな成長段階において犬たちが見せるパフォーマンスを測定し、感情的な反応、ハンドリングやリード拘束に対する反応、問題解決能力、訓練性、攻撃性、吠え易さなどがどのように変動するかを観察しました(→出典)。その結果、犬種間、同腹子間、個体間において、統計的に有意な差異が見られたと言います。このときの調査結果が様々な書籍の中で言及されていくにつれ、「犬種には固有の性格がある」という一般的な概念が形成されていった可能性が大いにあります。

また各国の犬種協会が、標準的な犬の特性についてまとめた「スタンダード」(犬種標準)の中に、「パーソナリティ」(性格)と言う項目を設けている点も大きいと考えられます。以下はアメリカ犬種協会(AKC)のホームページに記載されている一例です(→出典)。

この調査では、バセンジー、ビーグル、コッカースパニエル、シェットランドシープドッグ、ワイヤーフォックステリアという5犬種を全く同一の状況で育て、さまざまな成長段階において犬たちが見せるパフォーマンスを測定し、感情的な反応、ハンドリングやリード拘束に対する反応、問題解決能力、訓練性、攻撃性、吠え易さなどがどのように変動するかを観察しました(→出典)。その結果、犬種間、同腹子間、個体間において、統計的に有意な差異が見られたと言います。このときの調査結果が様々な書籍の中で言及されていくにつれ、「犬種には固有の性格がある」という一般的な概念が形成されていった可能性が大いにあります。

また各国の犬種協会が、標準的な犬の特性についてまとめた「スタンダード」(犬種標準)の中に、「パーソナリティ」(性格)と言う項目を設けている点も大きいと考えられます。以下はアメリカ犬種協会(AKC)のホームページに記載されている一例です(→出典)。

犬種ごとの性格

- プードル活動的・自信がある・非常に賢い

- ダックスフント好奇心旺盛・友好的・やんちゃ

- チワワ愛らしい・優雅・厚かましい

伝説の検証

気質と性格

一般的に「気質」と言ったときは、ある動物が持っている感情的な特性のことを指し、「性格」と言ったときは「気質」を元にして現れる、色々な状況におけるリアクションの総体を指していることが多いようです。前者が「先天的」であるのに対し、後者は「後天的」であると考えれば分かりやすいでしょう。「気質」と「性格」を合わせて「人格」という呼称することもありますが、「性格」と「人格」が混同して用いられることも少なくありません。

人間の気質

人が生まれながらにして持っている「気質」(Temerament)に関しては、非常に古い時代から研究がなされています。古いところではヒポクラテスの「四体液説」が有名です。この説では、人間の体液が血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁という4種類に分類され、どの体液が優位であるかによって、その人の気質や体質が決まると考えられていました。その後、クレッチマー、ユング、シュタイナーなど著名な心理学者たちが様々な分類法を行ってきましたが、内容が完全に一致しているものは一つもありません。この事実は恐らく、人間のメンタルが持つ複雑さを物語っているのでしょう。

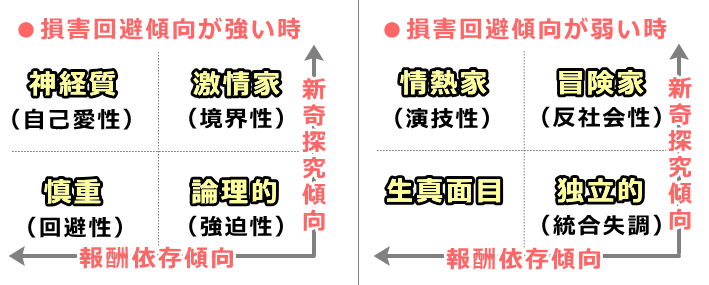

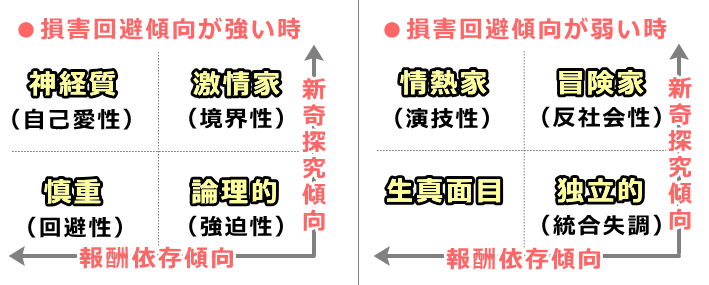

気質分類法の中でも特に興味深いのは、 1986年にクロニンジャーが提唱した「統一性生物社会理論」(クロニンジャーのパーソナリティ理論)という説です。この説では、「ドーパミン」、「セロトニン」、「ノルエピネフリン」という3種類の神経伝達物質のバランスによって、人間の気質が決定されるというモデルが提示されました。ちょうど、ヒポクラテスが提唱した4種類の体液を、 3種類の神経伝達物質に置き換えた感じです。彼の説によると、人間の気質は以下のようなバランスによって成り立っていると言います。なお「神経伝達物質」とは、脳内における神経細胞間の情報伝達を受け持つ化学物質のことです。

彼の説に則(のっと)ると、損害回避傾向が強く、なおかつ新奇探索傾向と報酬依存傾向が弱い人は、一定の秩序や流儀に対して病的なこだわりを見せる「論理家」(程度が激しいと強迫性パーソナリティ)となり、損害回避傾向が弱く、なおかつ新奇探索傾向と報酬依存傾向が強い人では、自分に対する注目を求めて止まない「情熱家」(程度が激しいと演技性パーソナリティ)になるとされています。クロニンジャーは「性格は時間と共に変容・成長するものである」という但し書きをつけていますが、性格の基礎となる「気質」というものが、遺伝や神経伝達物質よってある程度決定づけられるという考えは、当時としては画期的なものでした(→出典)。

その後、彼の理論に着想を得た研究者たちが、ある特定の神経伝達物質と人間の気質との間にある関連性を証明しようと、非常に多くの研究を行うようになりました。以下はその一例で、おおむね「神経伝達物質は気質に影響を及ぼすようだ」との結論に至っています。

彼の説に則(のっと)ると、損害回避傾向が強く、なおかつ新奇探索傾向と報酬依存傾向が弱い人は、一定の秩序や流儀に対して病的なこだわりを見せる「論理家」(程度が激しいと強迫性パーソナリティ)となり、損害回避傾向が弱く、なおかつ新奇探索傾向と報酬依存傾向が強い人では、自分に対する注目を求めて止まない「情熱家」(程度が激しいと演技性パーソナリティ)になるとされています。クロニンジャーは「性格は時間と共に変容・成長するものである」という但し書きをつけていますが、性格の基礎となる「気質」というものが、遺伝や神経伝達物質よってある程度決定づけられるという考えは、当時としては画期的なものでした(→出典)。

その後、彼の理論に着想を得た研究者たちが、ある特定の神経伝達物質と人間の気質との間にある関連性を証明しようと、非常に多くの研究を行うようになりました。以下はその一例で、おおむね「神経伝達物質は気質に影響を及ぼすようだ」との結論に至っています。

クロニンジャーのパーソナリティ理論

- ドーパミン ドーパミンの働きが弱いと、新しいものを見たり聞いたりすることに強いワクワク感を覚える「新奇探索傾向」が強まる。

- セロトニン セロトニンの働きが強いと、自分に不快感を与えるものを可能な限り避けようとする「損害回避傾向」が強まる。

- ノルエピネフリン ノルエピネフリン(ノルアドレナリンとも)の働きが弱いと、心地よいものに対する執着が強く、それに関連した事柄を素早く記憶する「報酬依存傾向」が強まる(※後にこの報酬依存傾向から、一つのことに継続的に関わる「固執傾向」が独立しましたが、この傾向が一体どの神経伝達物質と密な関係にあるのかまでは分かっていません)。

彼の説に則(のっと)ると、損害回避傾向が強く、なおかつ新奇探索傾向と報酬依存傾向が弱い人は、一定の秩序や流儀に対して病的なこだわりを見せる「論理家」(程度が激しいと強迫性パーソナリティ)となり、損害回避傾向が弱く、なおかつ新奇探索傾向と報酬依存傾向が強い人では、自分に対する注目を求めて止まない「情熱家」(程度が激しいと演技性パーソナリティ)になるとされています。クロニンジャーは「性格は時間と共に変容・成長するものである」という但し書きをつけていますが、性格の基礎となる「気質」というものが、遺伝や神経伝達物質よってある程度決定づけられるという考えは、当時としては画期的なものでした(→出典)。

その後、彼の理論に着想を得た研究者たちが、ある特定の神経伝達物質と人間の気質との間にある関連性を証明しようと、非常に多くの研究を行うようになりました。以下はその一例で、おおむね「神経伝達物質は気質に影響を及ぼすようだ」との結論に至っています。

彼の説に則(のっと)ると、損害回避傾向が強く、なおかつ新奇探索傾向と報酬依存傾向が弱い人は、一定の秩序や流儀に対して病的なこだわりを見せる「論理家」(程度が激しいと強迫性パーソナリティ)となり、損害回避傾向が弱く、なおかつ新奇探索傾向と報酬依存傾向が強い人では、自分に対する注目を求めて止まない「情熱家」(程度が激しいと演技性パーソナリティ)になるとされています。クロニンジャーは「性格は時間と共に変容・成長するものである」という但し書きをつけていますが、性格の基礎となる「気質」というものが、遺伝や神経伝達物質よってある程度決定づけられるという考えは、当時としては画期的なものでした(→出典)。

その後、彼の理論に着想を得た研究者たちが、ある特定の神経伝達物質と人間の気質との間にある関連性を証明しようと、非常に多くの研究を行うようになりました。以下はその一例で、おおむね「神経伝達物質は気質に影響を及ぼすようだ」との結論に至っています。

神経伝達物質と人間の気質

犬の気質

人間における「クロニンジャーのパーソナリティ理論」と同様、犬の気質にも遺伝的な因子が関わっているのではないかと考えられています。この仮説を検証するため、イヌゲノムが解明された2005年頃を境に非常に多くの研究調査がなされてきました。以下でご紹介するのは、その内のほんの一部です。

また上記した遺伝、神経伝達物質、気質の間にある密接な関連性を、実用面に生かそうという動きもあるようです。例えば2015年、北海道・帯広畜産大学の鈴木教授のグループは、犬のDNAを調べることで、その犬が将来盲導犬になりやすいかどうかを事前に見分ける方法を開発しました(→出典)。この調査は「集中力が高い」、「記憶力がよい」、「性格が穏やか」など、盲導犬に適した性格を作り出す10個のSNP(遺伝子配列のわずかな違い)を精査するというもので、28頭の犬に対して試したところ、通常は3~4割と言われる盲導犬の合格率が5割にまで上昇したといいます。また一般社団法人JAPAN DOG DNA CENTERは、DNA解析に基づいた犬の性格特性を、しつけをする際の足がかりとして応用するというユニークなサービスを開始しています(→詳細)。このサービスは、ドーパミンと「新規探索傾向」とが関連していることにヒントを得たもので、犬のDNA検査をすることで性格傾向を特定し、その犬に合わせたしつけプログラムを提供してくれます。

犬の気質と遺伝の関係

- Saetreらの調査(2005年) 1万頭を超えるジャーマンシェパードとロットワイラーを調査したところ、16の行動特性に関しては両方の犬種において等しく共遺伝性が見出された。一般的に「小心-大胆軸」と表現される包括的な気質特性には、遺伝的な基盤があるようだ(→出典)。

- Ogataらの調査(2005年) 「GLT-1」、「EAAT4」、「EAAC1」、「GLAST」という興奮性アミノ酸トランスポーター遺伝子(EAAT)の多相性を調査したところ、特に「GLT-1」遺伝子において「C129T」と「T471C」というバリエーションが認められた。5犬種193頭においてこれらの多相性を調べたところ、マルチーズとミニチュアシュナウザーでは「C129T」がなかった。これらは2犬種だけに見られる行動特性と何らかの関連があるかもしれない(→出典)。

- Takeuchiらの調査(2005年) 神経伝達物質の一種であるドーパミンとノルエピネフリンの生成に関わる「TH遺伝子」や「DBH遺伝子」を5犬種で調査したところ、前者の多相性である「C97T」や、後者の多相性である「A1819G」は、柴犬でだけ発見された。これらの多相性は、柴犬が持つ行動特性と何らかの形で関連している可能性が考えられる(→出典)。

- Lindbergらの調査(2007年) 従順性を基準に選択繁殖したギンギツネと、全く同じ環境で暮らしているものの人為的な選択繁殖を全く行わなかったギンギツネを遺伝的に比較した。その結果、感情や行動を司ると考えられているイヌ科動物の脳の部位において、ヘム(鉄原子を含む分子の一種)に関連した遺伝子の多相性が確認された。ヘモグロビンの代謝が従順性と関連している可能性が示唆される(→出典)。

- Hejjasらの調査(2007年) 「DRD4遺伝子」、「DBH遺伝子」、「DAT遺伝子」はベルジアンタービュレンにおいて「注意欠陥」という行動特性と関連があることがわかった(→出典)。

- Arataらの調査(2008年) 神経伝達物質の一種であるノルエピネフリンは「SLC6A2遺伝子」、ドーパミンは「SLC6A3遺伝子」、セロトニンは「SLC6A4遺伝子」によって生成される。「SLC6A2遺伝子」と「SLC6A3遺伝子」において発見された4つの多相性を、5つの犬種を対象として調査したところ、犬種間で大きなばらつきがあることが見出された。行動特性と関連があるかもしれない(→出典)。

- Wrightらの調査(2008年) ある特定の行動をとると餌を獲得することができるよう訓練された犬23頭を対象とし、報酬を獲得するまでどの程度我慢できるかによって、それぞれの「衝動性」を評価した。その結果、衝動性が高いと評価された犬ほど、尿中の5-HIAA値(セロトニンの代謝産物)が低かった。こうしたことからセロトニンとドーパミンの活性度と、犬の衝動性の間には何らかの関連性があることがうかがえる(→出典)。

- Takeuchiらの調査(2009年) 77頭の柴犬を対象とし、神経伝達物質の生成に関わる8遺伝子とそのバリエーション(多相性)15タイプを調査した。飼い主に対して行った26項目からなるアンケート調査の結果と比較検討したところ、「c.471T」遺伝子で発見された多相性が、「他人に対する攻撃性」という行動特性に関わっている可能性が見出された(→出典)。

- Vageらの調査(2010年) 攻撃性を含む広範な感情的反応に関わっていると考えられている扁桃体、前頭皮質、視床下部、頭頂皮質を精査した。その結果、攻撃的な犬とそうでない犬との間で、「UBE2V2」と「ZNF227」遺伝子の発現様式に差異が見られた。詳細なメカニズムわからないものの、犬の攻撃性にはこれらの遺伝子が関わっている可能性が強く示唆される(→出典)。

また上記した遺伝、神経伝達物質、気質の間にある密接な関連性を、実用面に生かそうという動きもあるようです。例えば2015年、北海道・帯広畜産大学の鈴木教授のグループは、犬のDNAを調べることで、その犬が将来盲導犬になりやすいかどうかを事前に見分ける方法を開発しました(→出典)。この調査は「集中力が高い」、「記憶力がよい」、「性格が穏やか」など、盲導犬に適した性格を作り出す10個のSNP(遺伝子配列のわずかな違い)を精査するというもので、28頭の犬に対して試したところ、通常は3~4割と言われる盲導犬の合格率が5割にまで上昇したといいます。また一般社団法人JAPAN DOG DNA CENTERは、DNA解析に基づいた犬の性格特性を、しつけをする際の足がかりとして応用するというユニークなサービスを開始しています(→詳細)。このサービスは、ドーパミンと「新規探索傾向」とが関連していることにヒントを得たもので、犬のDNA検査をすることで性格傾向を特定し、その犬に合わせたしつけプログラムを提供してくれます。

人間の性格

先天的な「気質」を基にして後天的に発現する「性格」(Character)に関しても、非常に多くの考え方が乱立しています。血液型や星座といった通俗的なものを除いた場合、現在最も信頼がおけるとされているのは「ビッグファイブ」(Big Five)と呼ばれるモデルです。これは人間の性格というものが、おおむね5つの特性によって成り立っているとする考え方のことで、具体的には以下のような因子が関わっているとされます(→出典)。

ビッグファイブの5特性

- 情緒不安定性 精神的に安定しているかどうか(Neuroticism)。

- 外向性 人と接することに対して積極的かどうか(Extraversion)。

- 開放性 新しいものを取り入れることに積極的かどうか(Openness to Experience)。

- 調和性 周りの人に合わせることができるかどうか(Agreeableness)。

- 勤勉性 一つのことに集中して取り組むことができるかどうか(Conscentiousness)。

犬の性格

人間の世界では「ビッグファイブ」という因子が性格を構成しているという考えが主流になりつつあります。同様に犬の世界で知名度を高めつつあるのが「C-BARQ」という犬の行動解析システムです。これは、飼い主、保護者、ハンドラーなど、犬と身近に接している人たちから間接的に情報を収集し、犬の性格傾向をつかむというものです。具体的には、およそ100項目からなるアンケートに対して0~4の5段階で評価し、最終的にその犬の行動特性を13項目に分類します。この解析システムのメリットは、「近くにいる人間による評価であるため、より正確に犬のことを描写できる」、「定量化可能で、信頼のおける情報をやすい」といった点です。

C-BARQ・13の行動特性

- 見知らぬ人への攻撃性

- 見知らぬ犬への攻撃性

- 飼い主に対する攻撃性

- 同居犬に対する攻撃性

- 見知らぬ人への恐怖

- 非社会的恐怖

- 接触過敏性

- 分離不安

- 訓練性

- 愛着行動

- 興奮性

- 運動活性

- 追跡能力

伝説の結論

人間の世界には、先天的な気質に対して「クロニンジャーのパーソナリティ理論」があったり、後天的な性格に対して「ビッグファイブ理論」があったりします。同じように犬の世界でも、気質が神経伝達物質の脳内における振る舞い方によってある程度決定づけられるという前提を基に、特定の遺伝子と犬の行動特性との比較調査が行われています。また犬の性格はいくつかの固定パターンに分類することができるという前提を基に「C-BARQ」といった大規模な調査が現在も進行中です。気質にしても性格にしても、いまだにはっきりとした答えは出ていませんが、「犬種には固有の性格がある」という都市伝説はある程度本当と考えた方が妥当でしょう。ただしより正確に表現すると、「脳内における神経伝達物質の振る舞い方によって、犬種にはある程度固有の気質があるものの、それらは後天的な経験によって容易に変化する柔軟性を備えている」となります。

犬の性格が持つ柔軟性

性格というものが先天的な気質のみならず、後天的な経験からも影響を受けることを示す調査結果がいくつかあります。

2013年、テキサス大学の研究チームは、過去に発表された31の調査研究を基に、性格の一貫性は果たして犬に存在するのかどうかをメタ分析によって明らかにしようとしました(→出典)。その結果、子犬の場合は「攻撃性」と「服従性」以外、行動特性に強い一貫性は見られなかったといいます。一方成犬の場合は、「攻撃性」、「服従性」、「訓練への反応性」、「恐怖心」、「活動性」、「社会性」の全ての側面において子犬よりも強い一貫性が確認されたとのこと。こうした事実から研究チームは、犬の性格には固定された部分と変容しうる部分とがあるようだとの結論に至りました。ただし長い目で見ると、完全に固定された性格というものはなく、一貫性が見られた側面にも、そこそこの柔軟性があると述べています。

このように犬の性格は、後天的な刺激に応じて様々に変化する柔軟性を備えているようです。ですから犬種協会や犬種図鑑が「性格」という項目で述べている多種多様な形容詞は、あくまでも参考程度にとらえておいた方がよいでしょう。

2013年、テキサス大学の研究チームは、過去に発表された31の調査研究を基に、性格の一貫性は果たして犬に存在するのかどうかをメタ分析によって明らかにしようとしました(→出典)。その結果、子犬の場合は「攻撃性」と「服従性」以外、行動特性に強い一貫性は見られなかったといいます。一方成犬の場合は、「攻撃性」、「服従性」、「訓練への反応性」、「恐怖心」、「活動性」、「社会性」の全ての側面において子犬よりも強い一貫性が確認されたとのこと。こうした事実から研究チームは、犬の性格には固定された部分と変容しうる部分とがあるようだとの結論に至りました。ただし長い目で見ると、完全に固定された性格というものはなく、一貫性が見られた側面にも、そこそこの柔軟性があると述べています。

このように犬の性格は、後天的な刺激に応じて様々に変化する柔軟性を備えているようです。ですから犬種協会や犬種図鑑が「性格」という項目で述べている多種多様な形容詞は、あくまでも参考程度にとらえておいた方がよいでしょう。

犬の健全な性格形成のために

犬の性格は、先天的な気質と後天的な経験が絡み合って形成されると考えられます。「気質」の部分には神経伝達物質が関与しているため、向精神薬でも使わない限り変化させることは困難です。しかし「性格」の部分は、ある程度人間の側でコントロールすることができます。この時に重要となっているのが、「社会化期」と呼ばれる生後4~12週の限定的な期間です。これは犬が外界の人、犬、その他の動物、非生物全般に対してどのような接し方をするかを決定づける重要な期間であり、この時期をどのような環境で過ごすかによって子犬たちの性格は大きく変化してしまいます。子犬の社会化期の重要性を示すデータとしては、例えば以下のようなものがあります。

2015年、カナダ・ゲルフ大学のチームは、アメリカ・オンタリオ州のペットホテルやトリミングサロンに預けられていた犬の中から、性別や年齢(6ヶ月~13歳)がバラバラな35頭をスカウトし、犬の社会化と衝動性にどのような関連があるのかを確かめるための実験に加わってもらいました(→出典)。その結果、「生後12週齢以前の社会化期において沢山の人と出会ったり、パピークラスに参加したりした犬では、成長してからの衝動性が低くなる」との結論に至ったといいます。犬の衝動性は、「行動抑制が効かない」、「報酬の遅延を我慢できない」、「注意散漫と突発的行動」といった問題行動の原因と考えられている要素です。こうした問題行動は、こらえ性のない飼い主にとって飼育放棄の原因になってしまうこともあるでしょう。 このように子犬の社会化期は、時として犬の福祉や寿命を左右するほどの重要性を持っているのです。問題行動を起こしにくい健全な性格を形成し、人間と犬の懸け橋となる「ヒューマンアニマルボンド」を強固なものにするために必要なことは、私たち一人一人が子犬にとっての社会化期の重要性を理解し、以下に述べるような注意事項を実践することだと考えられます。

2015年、カナダ・ゲルフ大学のチームは、アメリカ・オンタリオ州のペットホテルやトリミングサロンに預けられていた犬の中から、性別や年齢(6ヶ月~13歳)がバラバラな35頭をスカウトし、犬の社会化と衝動性にどのような関連があるのかを確かめるための実験に加わってもらいました(→出典)。その結果、「生後12週齢以前の社会化期において沢山の人と出会ったり、パピークラスに参加したりした犬では、成長してからの衝動性が低くなる」との結論に至ったといいます。犬の衝動性は、「行動抑制が効かない」、「報酬の遅延を我慢できない」、「注意散漫と突発的行動」といった問題行動の原因と考えられている要素です。こうした問題行動は、こらえ性のない飼い主にとって飼育放棄の原因になってしまうこともあるでしょう。 このように子犬の社会化期は、時として犬の福祉や寿命を左右するほどの重要性を持っているのです。問題行動を起こしにくい健全な性格を形成し、人間と犬の懸け橋となる「ヒューマンアニマルボンド」を強固なものにするために必要なことは、私たち一人一人が子犬にとっての社会化期の重要性を理解し、以下に述べるような注意事項を実践することだと考えられます。

犬の健全な性格形成のために

- 社会化期 子犬を迎えたら、4~12週の社会化期において適切な刺激を与えるようにします。2015年に行われた研究により(→出典)、この時期における不適切な飼養が、脳の報酬部位(線条体)や視覚野(後頭葉)の発達を阻害するという危険性が示唆されていますので、体罰やネグレクト(怠慢飼育)は厳禁です。具体的な接し方については以下のページをご参照ください。

- 子犬の生育環境を確認 ブリーダーから子犬を購入しようとする場合は、少なくともその子犬がどのような環境で生まれ育ったかを確認する必要がありますので、繁殖施設を見せてもらいましょう。施設を見せてくれないところはブラックです。

- ペットショップ ペットショップのショーケースが子犬にとって最適の環境でないことは言うまでもありません。Jogoeが1994年に行った調査で、「ペットショップから入手した犬では、支配性攻撃行動と社会性の恐怖心が高まる」という結果が出ています。ショップは最も簡便に子犬を購入することができる場所ですが、最低限、ペット流通の闇の部分を知ってから考慮した方がよいでしょう。具体的には以下のページをご参照ください。

- しつけ 子犬の性格は先天的な気質や社会化期の過ごし方によって大きな影響を受けますが、全く変わらないものというわけではありません。飼い主が適切な知識を持って犬と接すれば、問題行動の大部分は解決できます。具体的には以下のページをご参照ください。